نرجو الاستقلال حقا!

يستعيد المغرب، منذ عقود، مسارا متدرجا نحو تثبيت سيادته الترابية وتعزيز حضوره السياسي والرمزي، مسارا بلغ إحدى لحظاته المفصلية في تحرير الأقاليم الجنوبية وترسيخ الارتباط الوطني بها. هذه اللحظة الكبرى أعادت إلى الواجهة عمق الفكرة التي رافقت الحركة الوطنية منذ بداياتها؛ حيث أن استقلال الوطن ليس معركة حدود فقط، بقدر ما هو معركة وعي وذات.

وقد كان استرجاع هذه الأقاليم مثالا حيا على قدرة المغرب على استكمال وحدته الترابية وفق مقاربة تزاوج بين الصمود السياسي والذكاء الدبلوماسي. ومع ذلك فإن استمرار وجود أجزاء من الشمال تحت الاحتلال يذكّر بأن استكمال وحدة الأرض ما يزال جزءً من مشروع سيادي أكبر.

ومع أهمية هذا المسار لا يمكن اختزال معنى الاستقلال فيه وحده. فالعروي يشير إلى أن الاستقلال الحقيقي لا يكتمل إذا ظل الوعي العربي معتمدا على مفاهيم مستعارة لم تنبثق من تجربة المجتمع نفسه. فهو يرى أن النهضة الحقيقية تبدأ بقدرة الأمة على إنتاج شروطها الخاصة للحداثة، من خلال فهم تاريخها وتجاوز التبعية الفكرية، بحيث يصبح التفكير النقدي والوعي بالواقع المحلي قاعدة أساسية لأي مشروع تحرري. هذا المنظور يجعل من الاستقلال أكثر من مجرد تحرير الأراضي، إذ يشمل القدرة على صناعة القرار الثقافي والفكري والمعرفي الوطني.

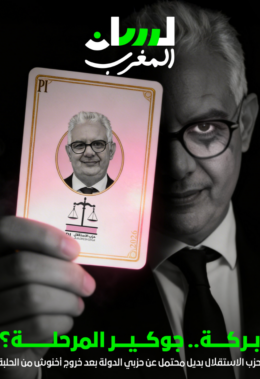

وفي ذات السياق، ركز المهدي بن بركة على أن أي مشروع تحرري لا يقتصر على الاستقلال السياسي فحسب، وإنما يرتبط بشكل مباشر بتحرير الإنسان ومجتمعه من التبعية الاقتصادية والاجتماعية. بحيث يرى أن التعليم يجب أن يكون أداة تمكين للعقل والقدرة على التفكير النقدي، وليس مجرد نقل المعرفة الجاهزة. كما يعتبر أن الدولة لا يمكن أن تكون مستقلة حقا إذا ظل الاقتصاد الوطني خاضعا لشروط خارجية، وأن الإصلاح الاجتماعي والاقتصادي جزء لا يتجزأ من بناء دولة قادرة على تقرير مصيرها بحرية.

وكذلك كان يشدد علال الفاسي على أن الاستقلال الحقيقي يستلزم بناء الدولة والمجتمع بشكل متكامل، بحيث يصبح شعار الاستقلال ذي مضمون عملي. وهو يرى أن الحفاظ على الهوية والقيم المجتمعية أمر أساسي لتمكين الأمة من التقدم، وأن الإصلاح ليس مجرد سياسة حكومية، وإنما جوهر استمرار الأمة وقدرتها على التغيير. من هذا المنطلق، يعتبر أن أي مسعى تحرري يجب أن يوازن بين الاستقلال السياسي والتطور الداخلي في الثقافة والتعليم والهياكل الاجتماعية.

وتاريخ المغرب السياسي يكشف أن هذا الوعي لم يكن فكريا فقط. فقد مثّل عبد الله إبراهيم وعبد الرحيم بوعبيد نموذجا لرؤية تحررية تعتبر أن الاستقلال الاقتصادي ضرورة مكملة للاستقلال السياسي. كانت حكومة عبد الله إبراهيم تحمل مشروعا طموحا للإصلاح الزراعي ولتنظيم الإنتاج ودعم الصناعة الوطنية، وكان عبد الرحيم بوعبيد يجادل بأن التحرر لا معنى له إذا ظل الاقتصاد الوطني تابعا وخاضعا لشروط غير متكافئة. هذه المشاريع توقفت لدواع سياسية معروفة إلا أنها تظل شاهدة على لحظة كان فيها سؤال التحرر جزء من النقاش الوطني العام.

ويزداد هذا السؤال اليوم إلحاحا، لأن المغرب يعيش في واقع عالمي جديد تتداخل فيه خطوط الجغرافيا مع خطوط السوق والمعرفة والتكنولوجيا. فالاقتصاد الوطني، رغم تقدمه في بعض المجالات، لا يزال عرضة لتقلبات خارجية بسبب اعتماده الكبير على الواردات وضعف قاعدته الصناعية. وعندما تكون الدولة غير متحكمة في قطاعاتها الحيوية فإنها تبقى معرضة لتأثير الخارج مهما كانت سيادتها السياسية معلنة. والتحرر الاقتصادي يصبح ضرورة لحماية القرار الوطني من أشكال جديدة من التبعية التي تتخفى داخل اتفاقيات وتوازنات دولية معقدة.

وفي المجال التعليمي ما يزال المغرب يواجه تحديا صعبا يتمثل في قدرته على إنتاج نموذج تربوي يعكس احتياجاته وخصوصياته. فالمدرسة يجب أن تشكل فضاء لإنتاج المعرفة النقدية، وتمكين الإنسان من التفكير المستقل، وصناعة قدرته على الابتكار والإبداع، لا مجرد استهلاك ما يُنقل إليه من الخارج. واستحضار هذه الرؤية يجعلنا ندرك أن المدرسة المغربية تحتاج إلى مراجعة عميقة تضع سؤال الاستقلال التربوي في صلب عملية الإصلاح.

ويمتد السؤال إلى المجال الثقافي والهوياتي، حيث تتعرض المجتمعات لضغوط متزايدة بفعل العولمة الثقافية ومنصات التأثير. والمغرب يمتلك رأسمالا حضاريا غنيا، إلا أن جزء من نخبته ينجذب نحو نماذج ثقافية تبدو في ظاهرها تقدمية لكنها قد تؤدي إلى إضعاف الروابط الجامعة للمجتمع. فرفع مطلب الاستقلال الثقافي لا نرفض به العالم؛ فمعناه هو اكتساب القدرة على التفاعل معه من موقع الندية. كما أن الحفاظ على الهوية الجماعية، واستثمار القيم الدينية والاجتماعية الأصيلة، يشكل قاعدة القوة لأي مجتمع يسعى إلى نهضة حقيقية.

وتبرز اللغة هنا كأحد أهم مكونات التحرر، لأنها أداة إنتاج المعرفة وأساس بناء الوعي. النهضات الكبرى في العالم ارتبطت دائما بحضور قوي للغات الوطنية، أما استمرار الازدواجية اللغوية غير المنسجمة يجعل المغرب في وضع معرفي هش. ومطلب ترسيخ العربية والأمازيغية في التعليم والإدارة والإبداع الفكري ليس أمرا رمزيا وإنما هو شرط لاستقلال معرفي يحول دون الارتهان اللغوي الذي يترجم غالبا إلى تبعية اقتصادية وثقافية.

وعند جمع كل هذه العناصر نكتشف أن المغرب يقف اليوم أمام لحظة مشابهة في عمقها للمرحلة التي أعقبت الاستقلال السياسي. فالفرق أن معركة اليوم لا تُخاض ضد محتل مباشر، وإنما تُخاض ضد أشكال معقدة من التبعية تتعلق بأساليب التفكير وآليات الاقتصاد ومصادر الثقافة ومناهج التعليم.

وهذه المعركة تحتاج إلى مشروع وطني واضح يستعيد روح الإصلاح التي نادى بها زعماء الحركة الوطنية في خمسينيات وستينيات القرن الماضي، مشروع يوازن بين مقتضيات السيادة ومتطلبات التنمية، ويمنح للمواطن القدرة على المشاركة في صناعة القرار.

ويتبين في النهاية أن استكمال السيادة الترابية جزء من مشروع أكبر عنوانه التحرر الشامل. وهذا الأخير، لا يتحقق إلا عندما يكون القرار الاقتصادي وطنيا، ويكون التعليم محررا للعقول، والثقافة متجذرة في مرجعياتها، والهوية مصدر وحدة وقوة. وحين يتحقق هذا تصبح السيادة على الأرض نتيجة طبيعية لسيادة الإنسان على مصيره.

وهذا الذي يدفعنا، للقول إننا نرجو الاستقلال حقا، استقلال يكمّل ما بدأته أجيال النضال الوطني، ويرفع المغرب إلى مستوى دولة قادرة على إنتاج مستقبلها بثقة ومسؤولية، دون ضغط أو توجيه أحد، ودون أن تفقد صلتها بمنابع قوتها الحضارية العميقة.