احتجاجات نيبال: جيل Z وثقافتهم السياسية

يُعدّ الأفراد المولودون بين سنتي 1997 و2012 منتمين إلى جيل Z، وهو أول جيل بلغ مرحلة النضج الكامل في العصر الرقمي، ولم يكن على أفراد هذا الجيل التكيّف مع التحولات التكنولوجية، لأن حياتهم كلّها تشكّلت وسط وسائل التواصل الاجتماعي، والهواتف الذكية، وإمكانية الوصول الفوري إلى المعلومات. وتشير أحدث الدراسات إلى أنّ أغلب الراشدين من جيل زد يعتمدون اليوم على وسائل التواصل الاجتماعي للحصول على المعلومات السياسية، وهو تحوّل نوعي مقارنة بالماضي، إذ أصبح الكثير من الشباب يستعملون منصّات مثل تيك توك وإنستغرام وتويتر ويوتيوب في مناقشة القضايا السياسية، متقدّمين بذلك على الوسائل التقليدية مثل التلفزيون والصحف والمواقع الكبرى، لا يقتصر هذا التحوّل على استعمال منصّة بعينها، بل يعكس تغيّراً عميقاً في كيفية تلقّي الأخبار السياسية واستخدامها وتبادلها. هنا يظهر سياق احتجاجات نيبال، كمخبر لدراسة علاقة هذا الجيل بالسياسة والسياسيين.

فقد شهدت نيبال قبل أيام واحدة من أعنف موجات الاضطراب الاجتماعي في تاريخها الحديث. فما بدأ كاحتجاج شبابي عبر وسائل التواصل الاجتماعي ضد مظاهر البذخ التي جسّدها “أبناء النخبة”، سرعان ما تحوّل إلى انتفاضة واسعة أطاحت برئيس الوزراء وأشعلت شوارع العاصمة كاتماندو بالعنف والنار. الشرارة الأولى جاءت من شباب جيل زد، الذين عبّروا عن غضبهم إزاء اتساع الهوة الاجتماعية، في ظل بطالة شبابية تجاوزت 20 في المائة وفق تقرير البنك الدولي لعام 2024، وغياب فرص اقتصادية حقيقية، واعتماد مفرط على التحويلات الخارجية. وقد عمّق الأزمة قرار الحكومة بحظر أكثر من عشرين منصة رقمية، في بلد تمثّل فيه الوسائط الاجتماعية القناة الأساسية لتواصل الشباب مع الداخل والخارج.

سرعان ما تصاعدت الأحداث على نحو دراماتيكي. فقد نشرت وكالة Reuters مقاطع مصوّرة تُظهر اقتحام متظاهرين لمقر إقامة رئيس الوزراء “كي. بي. شارما أولي” (K.P. Sharma Oli) وتدمير محتوياته قبل إشعال النيران فيه. تحت ضغط الشارع والاحتجاجات، أعلن رئيس الوزراء “كي. بي. شارما أولي استقالته في رسالة نشرها أحد مساعديه على المنصات الاجتماعية، معترفاً بـ”الظرف الاستثنائي” الذي تمر به البلاد. ولم يطل الأمر حتى أصدر الجيش النيبالي بياناً دعا فيه المواطنين إلى التهدئة والحوار لتجنّب مزيد من الخسائر. ورغم ذلك، ظلّت صور العاصمة المشتعلة بدخان أسود كثيف تختزل أزمة أعمق بكثير من سقوط حكومة: أزمة تمثيل سياسي.

فهنا يطرح السؤال المركزي: كيف يسهم جيل زد – الجيل الرقمي بامتياز – في إعادة تشكيل أنماط المشاركة السياسية عبر ما يُعرف بـ”السياسات التحتية” (Sub-politics)؟ أي تلك الأشكال من الفعل الجماعي التي تتجاوز المؤسسات الرسمية وتتغذى من شبكات رقمية أفقية.

الأدبيات الحديثة قدّمت تصورات لافتة في هذا السياق. فقد تحدّث Henry Jenkins في كتابه Confronting the Challenges of Participatory Culture (2009) عن ثقافة المشاركة الرقمية (Participatory Culture) التي تجعل من الوسوم، المقاطع المصورة، والرموز الثقافية أدوات للتعبئة السياسية والهوية المشتركة، والحديث عن “هوية سياسية شبكية” (Networked Political Identity) تنبني على الاعتراف المتبادل بين الأقران أكثر من الانتماء للأحزاب أو النقابات. أما على المستوى النفسي–الاتصالي، فإن نظرية الاستخدامات والإشباعات (Uses and Gratifications Theory)، كما صاغها Elihu Katz تتيح فهماً لدوافع الشباب: ليس فقط التسلية، بل توظيف المنصات كفضاءات بديلة للمشاركة السياسية.

لكن لفهم أعمق لهذه التحولات، لا يمكن عزلها عن النقاش الفكري الأوسع حول “أزمة التمثيل”. فقد أشار Bernard Manin في كتابه المؤثر The Principles of Representative Government (1997) إلى أنّ الديمقراطيات الحديثة تحمل في بنيتها فجوة دائمة بين الوعود والممارسة. وهي الأطروحة التي صاغها Pierre Rosanvallon عن “أزمة الشرعية”، حيث يعاني النظام التمثيلي من تآكل الثقة وتراجع الحاضنة الاجتماعية. أما عالم الاجتماع الألماني Ulrich Beck، فقد رأى في كتابه La société du risque (1997) أننا نشهد “إعادة اختراع السياسة”، حيث لم تعد السياسة حكراً على المؤسسات، بل صارت تنبثق من مبادرات الأفراد والحركات غير المؤسسية.

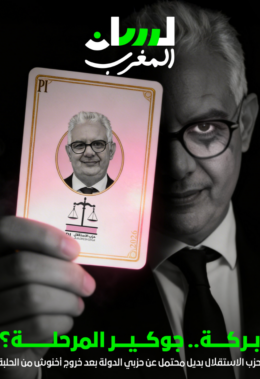

ي هذا الإطار، يكتسب تحليل تراجع العضوية في الأحزاب السياسية التقليدية أهمية بالغة لفهم الحراك الشبابي، خصوصاً بين جيل زد. فقد أظهرت الدراسات في أوروبا وأستراليا أن عضوية الأحزاب السياسية الرئيسية شهدت انخفاضاً حاداً، ما جعل هذه الأحزاب أقل قدرة على التعبير عن مصالح المواطنين العاديين وأكثر اعتماداً على التمويل من الشركات والممولين الكبار، وبالمثل، يشير السياق المغربي إلى أزمة مماثلة: أظهر مؤشر الثقة الصادر عن المعهد المغربي لتحليل السياسات (MIPA, 2021) أن 69٪ من المغاربة لا يثقون في المسؤول المنتخب والأحزاب السياسية، و70٪ لا يثقون في المؤسسة التشريعية، مع ارتفاع هذه النسبة بين الشباب من 18 إلى 25 سنة، ما يعكس شعوراً عميقاً بالانفصال عن المؤسسات التمثيلية التقليدية.

وبالتالي، لم تعد الأحزاب التقليدية تشكل قنوات فعالة للشباب للانخراط السياسي، وهو ما يدفع إلى البحث عن مسارات بديلة للمشاركة، مثل ما يُعرف بالسياسات التحتية الرقمية (Sub-politics). هذه السياسات تمكّن الشباب من التأثير المباشر في المجال العام دون المرور عبر الهياكل الحزبية التقليدية، كما جسّدته احتجاجات نيبال في شتنبر/أيلول 2025، حيث استخدم جيل زد شبكات التواصل الاجتماعي لتنسيق الحراك، والمطالبة بالمحاسبة، والتعبير عن غضبهم تجاه رموز السلطة، وهو نموذج يعكس بدائل جديدة للتمثيل السياسي يمكن أن نجد لها صدى في الواقع المغربي بين الشباب.

وعند وضع هذه التجربة في سياق مقارن، يتضح أنّ نيبال ليست استثناءً. ففي بنغلادش (2018)، فجّرت منصات مثل فيسبوك احتجاجات طلابية ضد فساد نظام المرور. وفي العالم العربي، نجد أن أنماطاً مشابهة برزت خلال “الربيع العربي” (2011)، حيث لعبت الفيسبوك والتويتر دوراً محورياً في تونس ومصر في تنسيق المظاهرات وتعميم شعارات المقاومة. أما في المغرب، فقد دشّن جيل شاب احتجاجات 20 فبراير (2011) التي انطلقت من فضاءات رقمية قبل أن تنتقل إلى الشارع، وأعيدت بعض تجلياتها لاحقاً في حملات مقاطعة المنتجات (2018) مثل حملة #خليه_يريب ضد غلاء الأسعار، والتي كشفت قوة الضغط الشبكي في مواجهة الاحتكار الاقتصادي.

تكشف تجربة نيبال أنّ أزمة التمثيل ليست مفهوماً نظرياً مجرداً، بل واقعاً ملموساً يتجسّد في شوارع مشتعلة وصور رمزية تتناقلها المنصات الرقمية. إنّ جيل زد، بفضل أدواته الرقمية وشبكاته الاجتماعية، يعيد تعريف معنى السياسة: من “الفوقية” المرتبطة بالمؤسسات إلى “التحتية” التي تنبني على المبادرة الشعبية والتعبئة الرقمية، في ظل ضعف الأحزاب التقليدية وتراجع عضويتها، ما يجعل دراسة هذه الظاهرة ضرورة لفهم مستقبل الديمقراطية في زمن الرقمنة، ليس في نيبال فقط، بل في المغرب والعالم العربي، وكل المجتمعات التي تتأرجح بين وعود التمثيل وخيباته.