المغرب بعد “ألاسكا”.. أسئلة المصير

هناك لحظات في السياسة الدولية، يتجاوز وقعها مجرد التوترات العابرة أو التفاهمات الظرفية، وتتحول إلى علامات فارقة في مسار التاريخ.

قمة ألاسكا الأخيرة (15-16 غشت 2025) بين الرئيس الأمريكي دونالد ترامب والكرملين بقيادة فلاديمير بوتين، ليست مجرد محطة دبلوماسية ضمن حرب أوكرانيا المفتوحة؛ بل هي إشارة قوية على أننا أمام بداية هندسة نظام عالمي جديد، يرسم خرائط النفوذ ويعيد توزيع الأدوار بين الكبار، بينما تُدفع الكلفة الباهظة من حساب الصغار.

صحيح أن القمة لم تسفر عن صفقة كبرى، لكن مضمونها يكفي لإدراك حجم التحول: واشنطن، التي طالما أصرّت على وقف إطلاق النار مع أوكرانيا، كشرط مسبق، باتت تقارب الموقف الروسي القائل بإمكانية التفاوض تحت النار.

زعماء أوروبا، من جانبهم، تدفقوا على واشنطن مباشرة بعد عودة ترامب إليها من ألاسكا، محمّلين بأسئلة القلق والخوف من المصير المحتوم، وضغوط الحاجة إلى ضمانات صلبة لأوكرانيا ومن ورائها لأوربا، ليس على شكل عضوية كاملة في الحلف الأطلسي، بل بصيغة مبتكرة لـ”الناتو-لايت” أو ضمانات أمنية شبيهة بالمادة الخامسة من معاهدة الحلف.

أما موسكو، فقد ربحت اعترافا رمزيا باستحالة عزلها، وخرجت من القمة وهي تردّد أمام جمهورها أنها انتزعت مكانة لا رجعة فيها، من دون أن تدفع ثمنا سياسيا أو ترابيا أو أمنيا.

كل هذا يكشف عن البنية الجديدة التي تتبلور في صمت: الولايات المتحدة تريد تفريغ الساحة الأوروبية من الاستنزاف الأوكراني لتعيد توجيه كامل طاقتها نحو المواجهة الكبرى مع الصين، فيما روسيا تحصد الاعتراف بمكاسبها الميدانية وتستعيد تدريجيا موقعها كفاعلٍ أساسي في هندسة الأمن الأوروبي، وبكين تواصل الإمساك بخيوط الطاقة والتكنولوجيا التي تجعل موسكو رهينة شراكة لا مفر منها.

هكذا يتشكل أمام أعيننا مشهد ثلاثي الأقطاب، أساسه مقايضات الكبار، وتبقى أوكرانيا مثالا صارخا على مصير الدول التي تتحول إلى مسرح لتصفية الحسابات بدل أن تكون طرفا فاعلا وقادرا على صياغة مصيره.

ماذا يعني كل هذا بالنسبة لنا نحن في المغرب؟

أول ما ينبغي تسجيله هو أن الخيار الدبلوماسي المغربي، في ظل هذا الاضطراب الدولي، اتسم بقدر كبير من الوجاهة والبراغماتية، إذ لم ينخرط المغرب في استقطابات متطرفة، ولم يغامر بمصالحه الاقتصادية والأمنية.

ونتذكّر كيف كان المغرب “يهرب” من اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة، متجنبا حتى موقف الامتناع عن التصويت، عندما كانت المنظمة تتخذ قرارات ضد الغزو الروسي لأوكرانيا، وكيف كنا، وأنا منهم، ننتقد هذا السلوك، ونطالب بالبحث عن موطئ قدم في معركة كان الجميع يعرف أنها ستكون حاسمة في إعادة تشكيل المشهد الدولي.

هل أخطأنا التقدير وأصابت الدبلوماسية المغربية؟ هذا ممكن ووارد، وهو في الحقيقة ما نتمناه، لأن ما يهم هو تحصين وحماية المصالح الوطنية العليا لا انتصار هذا الرأي أو ذاك.

والمطلوب في مثل هذه المواضيع هو بقاء كل طرف في موقعه وقيامه بدوره. علينا أن نعمل على ترجمة الطموحات والآمال والمطالبة دائما بما هو أكثر، وعلى صاحب القرار أن يتحمّل مسؤولياته في التوفيق بين هذه التطلعات الشعبية وما هو ممكن.

لقد واصل المغرب شراكاته مع الغرب دون تشويش، واحتفظ في الآن نفسه بعلاقات آمنة مع موسكو، بل واستفاد من النفط الروسي الرخيص الذي أتاحته العقوبات الغربية.

ومنح هذا التوازن المغرب مجالا أوسع لحماية مصالحه الآنية، وتجنب الانزلاق إلى محاور مغلقة أو مغامرات مكلفة.

لكن السؤال الأعمق يتجاوز هذا النجاح التكتيكي. لأن التاريخ بدأ يتحرك بسرعة، والاصطفافات الكبرى تعاد صياغتها من جديد.

فإلى أي مدى يمكن للمغرب أن يكتفي بسياسة “اللعب على التناقضات” بين القوى العظمى؟

وما هو المجال الحيوي الذي ينبغي للمغرب أن يُعرّف نفسه داخله بوضوح، هل هو الفضاء الأطلسي الأوروبي-الأمريكي الذي يشكل شريانه التجاري والأمني الأساسي؟

أم المجال المتوسطي-الإفريقي حيث يملك عمقا جغرافيا واستراتيجيا مباشرا؟

أم فضاء ثالث يقوم على انفتاح متوازن نحو الشرق وتوظيف التناقضات لصالحه؟

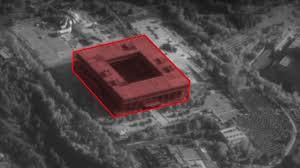

إن التجربة الأوكرانية تحمل لنا دروسا بالغة القسوة: الانتماء السياسي للغرب لم يكن ضمانة لحماية المصالح الترابية ولا السيادية ولا الاقتصادية، بل تحولت كييف إلى ورقة تفاوض بيد القوى الكبرى، تُستخدم لإعادة تشكيل التوازن العالمي أكثر مما تُستخدم لحماية الدولة الأوكرانية نفسها.

وبالنسبة للمغرب، الذي يعيش في قلب منطقة تتقاطع فيها خطوط التوتر (المتوسط، والساحل، والأطلسي، والشرق الأوسط)، فإن الرهان الاستراتيجي لا ينبغي أن يقتصر على براعة التحرك التكتيكي، بل يفرض إعادة تعريف للمجال الحيوي الذي يضمن مصالحنا على المدى الطويل، وصياغة تحالفات أكثر رسوخا، قائمة على رؤية استباقية لما سيكون عليه النظام الدولي الجديد.

إن العالم مقبل على نظام صفقات كبرى، حيث يتم تثبيت المكاسب الميدانية بدل إعادة الحقوق، وحيث يوزَّع النفوذ والموارد على أساس موازين القوة لا الشرعية.

في هذا السياق، يحتاج المغرب إلى ما هو أبعد من الحياد الذكي: يحتاج إلى بوصلة استراتيجية تحدد موقعه في قلب هذا التحول، وتجيب عن السؤال الجوهري:

هل سنكون مجرد لاعب هامشي يتفادى الخسائر، أم نصبح فاعلا قادرا على اقتناص الفرص وسط زلازل التاريخ؟