غرفة العمليات7… وداع الرئيس المكسور

صباح التاسع من غشت 1974، كانت أروقة البيت الأبيض تغلي بصمت ثقيل. لم يكن هناك إطلاق صفارات الإنذار، ولا طنين هواتف الطوارئ القادمة من موسكو أو تل أبيب.

بدلا من ذلك، كان هناك وقع خطوات مترددة، وملامح متحجرة، ونظرات تتجنب مواجهة الحقيقة.

ريتشارد نيكسون، القائد الأعلى، الرجل الذي جلس في هذه الغرفة مرارا ليقرر مصير الحروب، جاء اليوم ليحسم معركته الأخيرة… مع نفسه.

في غرفة العمليات، حيث اعتادت الجدران أن تحتضن خطط الردع النووي ورسائل القادة، لم يكن على الشاشات سوى متابعة بطيئة لساعة تقترب من لحظة النهاية.

الموظفون، الذين لطالما كانوا أدوات تنفيذ الأوامر، صاروا يراقبون رئيسهم بعينين غريبتين: مزيج من الإشفاق، وخيانة الأمل، ورغبة مكتومة في أن ينتهي هذا الفصل سريعا.

لم يكن سقوط نيكسون وليد يوم واحد، بل تراكم بطيء من تسجيلات مسرّبة، وكذب ممنهج، واحتقار للدستور. فضيحة ووترغيت لم تكن مجرد حادثة تجسس سياسي، بل كانت قنبلة أخلاقية فجّرت صورة الرئيس الذي أراد أن يكون سيد اللعبة السياسية بلا قيود. ومع كل شريط صوتي كان يخرج للنور، كانت شرعية الرجل تتآكل، حتى وجد نفسه محاصرا ليس بخصومه، بل بحقيقة أفعاله.

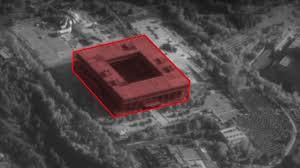

بدأت قصة فضيحة “ووترغيت” في صيف 1972، حين تسلل خمسة أشخاص إلى مقر الحزب الديمقراطي في مجمّع ووترغيت بواشنطن، وزرعوا أجهزة تنصت بأمر من لجنة إعادة انتخاب الرئيس الجمهوري.

ما كان يبدو في البداية حادثا انتخابيا هامشيا، تحول سريعا إلى زلزال سياسي بعد أن كشفت التحقيقات الصحفية التي قادتها “واشنطن بوست”، مدعومة بالوثائق والتسريبات، أن العملية لم تكن سوى جزء من شبكة واسعة من التجسس والتلاعب السياسي، يديرها رجال مقربون من الرئيس نفسه.

كل خيط قاد إلى آخر، حتى وصلت الفضيحة إلى عتبة المكتب البيضاوي، وكشفت تسجيلات سرية أن نيكسون لم يكن فقط على علم، بل حاول عرقلة سير العدالة.

ومع اشتداد الحصار السياسي والقانوني، لم يجد الرئيس سوى أن يعلن استقالته في غشت 1974، ليكون أول رئيس في تاريخ الولايات المتحدة يترك منصبه بهذه الطريقة، تاركا وراءه إرثا من الشك في السلطة التنفيذية، ودرسا قاسيا في حدود القوة حتى داخل البيت الأبيض.

في ذلك اليوم، لم يكن في الغرفة حديث عن فيتنام أو الشرق الأوسط، بل عن تفاصيل اللوجستيات: من سيرافقه إلى المروحية، من سيحمل الصناديق، من سيغلق الملفات التي لن تفتح مجددا باسمه.

كانت غرفة العمليات، التي صُممت لتكون عقل الدولة في الأزمات الكبرى، تتحول إلى مسرح وداع لرجل فقد معركته مع القيم التي أقسم على حمايتها.

كان نيكسون يعرف أن الكاميرات تنتظره في الخارج، وأنها ستلتقط صورته وهو يرفع يديه بعلامة النصر الشهيرة. لكن الجميع كان يدرك أن تلك الإشارة لم تعد سوى قناع هش يخفي هزيمة فادحة. كان يعلم أن التاريخ لن يكتب عنه كرئيس أنهى حربا أو حقق سلاما، بل كرئيس سقط تحت ثقل أكاذيبه.

في هذه الغرفة، كانت الملفات تُطوى، والأدراج تُغلق، والعيون تتجنب النظر إليه طويلا، وكأنهم يودّعون الحقبة التي مثّلها كلّها، لا شخصه فقط. حتى هو بدا وكأنه يودّع نفسه، الرجل الذي دخل البيت الأبيض محمولا على وعود القوة والانتصار، ليخرج منه مثقلا بالعار والخذلان.

إن الرحيل الذي شهدته غرفة العمليات في ذلك اليوم لم يكن انسحابا من جبهة قتال أو نهاية أزمة دولية، بل كان انسحابا من مواجهة مع ضمير الأمة. لم يسقط نيكسون بفعل رصاصة، بل بفعل ورقة مسرّبة، وشريط صوتي، وحقيقة لم يعد ممكنا دفنها.

بقيت الغرفة بعده، تحفظ صور الرؤساء اللاحقين وقراراتهم، لكنها حملت في ذاكرتها مشهدا فريدا: رئيس يغادر لا لأن عدوا أسقطه، بل لأن الدولة قرّرت أن لا أحد، مهما علا شأنه، فوق القانون.

كان ذلك الدرس الأقسى والأغلى في تاريخ الرئاسة الأمريكية، وشاهدا على أن سقوط القادة قد يبدأ من أصغر الشرارات… وأحيانًا من داخل جدران البيت الأبيض نفسه.