مفهوم الإحالة البيضاء في الفقه الدستوري.. هوامش على متن قرار المحكمة الدستورية المتعلق بقانون المسطرة المدنية

صدر يوم الإثنين 4 غشت قرار للمحكمة الدستورية رقم 25/255 م.د 23.02 الذي يتعلق بقانون المسطرة المدنية، و هو القرار الذي يندرج في إطار المراقبة الاختيارية القبلية للقوانين العادية للقضاء الدستوري،حيث قام رئيس مجلس النواب بإحالة القانون قبل إصدار الأمر بتنفيذه وفق الفصل 132 من الدستور.

لابد في هذا السياق من التنويه بأهمية هذا القرار في حماية الحقوق والحريات، وترسيخ مبدأ الأمن القضائي والأمن القانوني، وانتصاره للحق في الدفاع كضمانة جوهرية للحق في التقاضي وغيرها من المبادئ الدستورية المرتبطة بالحقوق والحريات الأساسية.

إن هذا القرار يؤكد على أهمية تفعيل المكنة الدستورية المتعلقة بالرقابة الاختيارية، ويبرز المسؤولية الجسيمة التي يتحملها البرلمانيون إلى جانب من لهم الاختصاص الدستوري في إحالة القوانين العادية على المحكمة الدستورية، من أجل العمل على تطهير عدد من النصوص القانونية من التجاوزات الدستورية المحتملة، خاصة بالنسبة للنصوص القانونية ذات الصلة بحقوق وحريات المواطنين، وفي هذا الصدد لابد من التذكير بضرورة إحالة قانون المسطرة الجنائية على المحكمة الدستورية نظرا لارتباطه المحوري بالضمانات المتعلقة بالمحاكمة العادلة والتصاقه الوثيق بحقوق وحريات المواطنين.

إن الإحالة الاختيارية على المحكمة الدستورية لا يمكن بأي حال من الأحوال أن تتحول إلى عنوان للصراع بين المشرع والحكومة، بقدر ما هي تمرين عادي ينبغي أن يعكس الحرص على احترام وحماية الحقوق والحريات المنصوص عليها دستوريا، واستثمار الدور الرقابي الذي تضطلع به المحكمة الدستورية في احترام مبدأ سمو الدستور.

ليس من أغراض هذه المقالة، التعليق على مضمون قرار المحكمة الدستورية، ولكنها محاولة لتفسير العبارة التالية الواردة في متن القرار: “ومن غير حاجة لفحص دستورية باقي مواد ومقتضيات القانون المحال” أو بمعنى آخر محاولة الجواب عن السؤال الذي وضعه الكثيرون: لماذا لم تفحص المحكمة الدستورية جميع مواد قانون المسطرة المدنية، و “تراءى لها أن تثير فقط المواد والمقتضيات التي بدت لها بشكل جلي وبين أنها غير مطابقة للدستور أو مخالفة له”؟ وهو ما يعني أن أزيد من 600 مادة لم تخضع لفحص الدستورية، وهو ما يستلزم البيان والتوضيح، عبر ثلاث نقاط:

- الرقابة الاختيارية القبلية

- مفهوم الإحالة البيضاء

- التكامل بين الرقابة القبلية والبعدية

- خلاصات

أولا: الرقابة الاختيارية القبلية للقوانين العادية

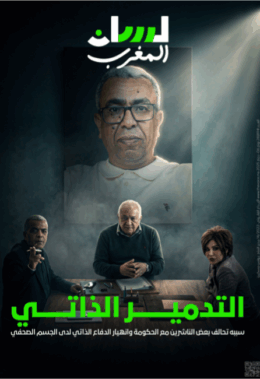

تندرج مراقبة المحكمة الدستورية لقانون المسطرة المدنية في إطار الرقابة الاختيارية القبلية على القوانين العادية والمنصوص عليها في الفقرة الثالثة من الفصل 132 من الدستور، والذي خول هذه المكنة الدستورية للملك ورئيس الحكومة ورئيسي مجلس النواب، و خمس أعضاء مجلس النواب و40 عضوا من مجلس المستشارين، وهنا لابد من تسجيل ضعف اللجوء لهذا النوع من الرقابة في التاريخ الدستوري المغربي، فعدد المرات التي تمت فيها الإحالة الاختيارية للقوانين العادية على القضاء الدستوري تبقى محدودة، إذ تمت إحالة القوانين العادية لرقابة القضاء الدستوري 19 مرة فقط، وبصدور هذا القرار نكون أمام المرة العشرين، وهو ما سبق أن نبه إليه رئيس المحكمة الدستورية الأستاذ محمدأمين بنعبد الله في محاضرة له بكلية الحقوق أكدال، معتبرا أن الامتناع إلى اللجوء إلى المحكمة الدستورية رغم الجدل الذي تثيره بعض القوانين حول مدى دستورية بعض مقتضياتها هو نوع من “المؤامرة بين الحكومة والبرلمان على حساب حقوق المواطنين”.

وبإلاطلاع على عدد المرات التي تم اللجوء فيها لإحالة القوانين العادية على القاضي الدستوري (سواء في مرحلة المجلس الدستوري أو المحكمة الدستورية) فإننا نلاحظ أنها تمت من طرف الحكومة ومن طرف البرلمانيين على حد سواء، وهذه أول مرة تتم الإحالة من طرف رئيس مجلس النواب.

فقد سبق للوزير الأول عبد الرحمان اليوسفي أن أحال أربع قوانين عادية على المجلس الدستوري للنظر في مدى دستوريتها، كما نجد أن ادريس جطو الوزير الأول سبق له خلال ولايته أن أحال قانونين على المجلس الدستوري للنظر في مدى مطابقتهما للدستور، في حين أنه في الولاية الحكومية للوزير الأول عباس الفاسي ورئيس الحكومة عبد الإله بنكيران لم تسجل أي إحالة على المجلس/ المحكمة الدستورية للنظر في مدى مطابقتها مع الدستور، في حين أحال سعد الدين العثماني قانون واحد وهو قانون التنظيم القضائي.

إن ضعف الإحالة الاختيارية للقوانين على القضاء الدستوري سواء من طرف البرلمانيين أو من طرف رئيسي المجلسين وكذا رئيس الحكومة، لا يساهم في تجويد القوانين ويجعل عددا من مقتضياتها مشوبة بعدم الدستوررية، فضلا على أنه جعل قضائنا الدستوري في وضعية شبه “عطالة مهنية” بالمقارنة مع تجرب أخرى، حيث ينظر المجلس الدستوري الفرنسي في أزيد من 200 قانون سنويا.

لقد تمت إحالة قانون المسطرة المدنية من طرف رئيس مجلس النواب، لأول مرة، كما سبقت الإشارة، لكن دون الإشارة إلى المقتضيات التي كانت محل خلاف حول دستوريتها داخل مجلس النواب، بحيث عمل على إحالة النص برمته، وهذا ما يسمى بالإحالة البيضاء.

ثانيا، الإحالة البيضاء لقانون المسطرة المدنية :

المقصود بالإحالة البيضاء أن يتم إحالة نص للقضاء الدستوري دون تحديد المقتضيات التي تثير تساؤلات أو احتمالات لمخالفتها للدستور، وقد درج القضاء الدستوري الفرنسي منذ 2011 على التفاعل مع حالات الإحالة البيضاء إما بالنظر في مدى احترام مسطرة إقرار القانون وفق الشروط الإجرائية المنصوص عليها في الدستور دون أن تمتد رقابته لموضوع القانون، وبالتالي يعلن مطابقته للدستور أو مخالفته له بناء على الشكل فقط، أي أنه يراقب الشروط المسطرية، أو يراقب الموضوع مراقبة جزئية تستند على الأعمال البرلمانية أساسا.

أما بالنسبة لقانون المسطرة المدنية، فقد انطلقت المحكمة الدستورية في قرارها الأخير من اعتبار أن “رئيس مجلس النواب أحال النص برمته لرقابة المحكمة الدستورية دون أن يحدد المقتضيات التي له عليها مآخذ دستورية” وبناء عليه “تراءى لها أن تثير فقط المواد التي بدت لها بشكل جلي أنها غير مطابقة للدستور أو مخالفة له”.

إن لجوء القاضي الدستوري المغربي لتبني هذا القاعدة لأول مرة في هذا القرار يبقى أمر جديدا وجديرا بالنقاش، فإذا كان من المفهوم بالنسبة للقاضي الدستوري الفرنسي أن يلجأ إلى اعتماد هذا المنهج بشكل جزئي في حالة ما يسمى بالإحالة البيضاء saisine blanche، فذلك لأن الحياة البرلمانية و السياسية الفرنسية تعرف دينامية كبيرة في اللجوء إلى الرقابة الاختيارية القبلية، مما يشكل ضغطا وعبئا على القاضي الدستوري الفرنسي، أما بالنسبة للتجربة الدستورية المغربية فهي تتسم بضعف اللجوء للإحالة الاختيارية القبلية، كما سبقت الإشارة، باستثناء فترة مابعد الانتخابات التشريعية التي تتميز بالطعون الانتخابية أمام المحكمة الدستورية، والتي تمتد مبدئيا لمدة سنة فقط، و كذا الفترة التي تلت دستور 2011 والتي تميزت بالمصادقة على عدد من القوانين التنظيمية طبقا لمقتضيات الفصل 86 من الدستور وما تطلبه الأمر من مراقبة قبلية إجبارية لمدى دستورية هذه النصوص، فإننا يمكن أن نعتبر أن القاضي الدستوري المغربي يعيش مكرها نوعا من الفراغ، وهو ما يسهم في إضعاف الاجتهاد الدستوري المغربي.

لذا نعتبر أن القاضي الدستوري المغربي مؤهل-مبدئيا- للنظر في كامل النص والعمل على تطهيره مما يمكن أن يشوبه من مخالفات دستورية محتملة، اللهم في حالة إذا اختار عدم التصريح برأيه بخصوص القانون المعروض مادة مادة، لكون مقتضيات النص ذات طبيعة إجراءية محضة، كما أنها مترابطة فيما بينها ويستحيل فصل بعضها والتصريح بدستورية البعض الآخر.

فهل هذا يعني تخلي المحكمة عن اختصاصها الحصري في مراقبة دستورية باقي المواد؟

بالتأكيد، لا. ولذلك لجأت المحكمة الدستورية إلى التذكير بالرقابة البعدية التي تقوم بها بناء على “الدفع بعدم الدستورية” الذي بإمكان المواطنين أن يثيروه أمام المحاكم.

ثالثا، التكامل بين الرقابة القبلية والرقابة البعدية:

اعتمدت المحكمة الدستورية المراقبة الجزئية لموضوع قانون المسطرة المدنية، إذ همت 11 مادة فقط من أصل 644 من مواد هذ القانون، لكنها تركت الباب مفتوحا أمام المواطنين من خلال الدفع بعدم الدستورية لتدخل المحكمة الدستورية بعديا من أجل القيام بهذا ” التطهير ” إذ اعتبرت المحكمة أن هناك نوع من “التكامل بين الرقابتين القبلية الاختيارية والبعدية في إطار الدفع بعدم دستورية القوانين”، بناء على مقتضيات الفصل 133 من الدستور الذي ينص على ما يلي: ” تختص المحكمة الدستورية بالنظر في كل دفع متعلق بعدم دستورية قانون، أثير أثناء النظر في قضية، وذلك إذا دفع أحد الأطراف بأن القانون، الذي سيطبق في النزاع، يمس بالحقوق وبالحريات التي يضمنها الدستور”، و بالتالي يفهم من هذا الأمر أن المحكمة تركت الباب مفتوحا للطعن في دستورية باقي المقتضيات من طرف المواطنين من خلال الرقابة البعدية التي تتم إثارتها أثناء سريان الدعوى أمام المحاكم، كما يفهم من منطوق القرار أن المحكمة استحضرت المقتضيات الواردة في المادة 5 من مشروع القانون التنظيمي للدفع بعدم الدستورية التي جعلت من شروط إثارة “الدفع بعدم دستورية قانون” أمام المحاكم “أن لا يكون قد سبق البث بمطابقة المقتضى التشريعي محل الدفع للدستور، ما لم تتغير الأسس التي تم بناء عليها بث المحكمة الدستورية”.

لكن، لا بد من الإشارة إلى أن القانون التنظيمي للدفع بعدم الدستورية لم يصدر بعد وهو ما يعني عدم إمكانية ممارسة هذا الحق الدستوري، ويفرض التعجيل بإخراج القانون التنظيمي للدفع بعدم الدستورية.

الخلاصات الأساسية:

- قرار المحكمة الدستورية قرار تاريخي سواء من حيث الشكل أو الموضوع، ليس فقط لأنه أسقط موادا كان من شأن اعتماده المس بالأمن القضائي وبحقوق وحريات المواطنين، ولكنه لأنه ذكر الجميع بالرقابة البعدية التي تبقى لصيقة باعتماد القانون التنظيمي للدفع بعدم الدستورية الذي ينبغي الإسراع بترتيب الآثار حوله وإحالته من طرف الحكومة إلى البرلمان في أقرب مناسبة.

- إن ما تضمنه قانون المسطرة المدنية من مخالفات دستورية صريحة، يدعو لإثارة المخاطر التي تحيط بشروط المحاكمة العادلة من جراء المخالفات المؤكدة التي يتضمنها قانون المسطرة الجنائية، وهو ما ينبغي استدراكه بسرعة، عن طريق الإحالة الاختيارية لأحد رؤساء المجلسين أو من طرف البرلمانيين أو من طرف رئيس الحكومة، حماية للأمن القضائي والأمن القانوني للمواطنين.

- إن ضعف الإحالة الاختيارية من طرف السلطات المختصة هو إضعاف لمقومات دولة القانون، وتواطؤ جماعي من أجل تمرير قوانين غير مطهرة دستوريا، والإسهام في إضعاف المسار الديموقراطي والمؤسساتي الوطني.

*أستاذة القانون الدستوري بكلية الحقوق السويسي