من يُلهم هذا الجيل؟ الوجوه كثيرة.. والقدوة غائبة

في زمن تتعدد فيه الوجوه وتتنوع الأصوات، يظل السؤال الحارق قائمًا: من أين يستمد شبابنا اليوم الإلهام؟ كيف يجد في هذا الزخم من الصور والرموز ما يوجه خطواته ويشعل في داخله رغبة في البناء والعطاء؟ فبين مؤثرين يتنافسون على الشهرة السريعة، ورموز قديمة تاهت في غبار التهميش، يعيش هذا الجيل ضياعًا حقيقيًا في فضاء القدوة، يبحث عن بوصلة تنقذه من التيه.

هذا الفراغ الرمزي ليس صدفة، بل نتاج تراكمات عميقة تستدعي وقفة ناقدة وجادة لفهم أسباب الأزمة والعمل على بناء مستقبل أكثر رسوخًا.

لقد أدى تراجع مؤسسات التنشئة الاجتماعية، وتآكل الرمزية الأخلاقية والسياسية لبعض النخب، إلى جعل الشباب في حالة بحث دائم عن مرجعيات بديلة، غالبًا ما يجدها في شخصيات تُقدَّم له عبر الإعلام الرقمي أو وسائل التواصل، لا بناءً على قيم أو مسارات صلبة، وإنما وفق منطق الخوارزميات وسوق المشاهدات.

وهذا التحول، الذي يبدو للوهلة الأولى نتاجًا طبيعيًا للعصر الرقمي، يخفي وراءه انهيارًا مقلقًا لمنظومة إنتاج المعنى في المجتمع.

كان بإمكان المدرسة والحزب والجمعية والمثقف والإعلام العمومي أن يقدّموا بدائل صلبة لهذا الجيل، لكنهم فشلوا – أو أُفشلوا – في أداء أدوارهم. ففي الوقت الذي كان من المفترض أن تبني فيه المدرسة شخصية الشاب عبر القدوة اليومية المتمثلة في الأستاذ، كانت المنظومة التربوية تتهاوى بفعل التسيير التقني، والتهميش الرمزي لرسالتها.

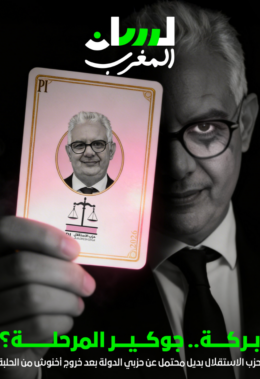

وفي حين كانت الأحزاب تُعدّ مشتلاً للنخب وتكوين القيادات، حوصرت بالمشهد الكارطوني، وصارت واجهة لمعارك ضيقة تُنفر أكثر مما تُلهم. ومع الزمن، سقطت الرموز واحدة تلو الأخرى، أو تم تشويه صورتها أمام الجيل الجديد، حتى لم يبقَ للشاب سوى وجوه مُصطنعة، شهرتها أكبر من معناها.

سلّط فتح الله ولعلو، في مذكّراته الأخيرة «زمن مغربي»، الضوء على ما يمكن وصفه بانهيار المعنى في السياسة والثقافة معًا، مبرزًا كيف فقد الفاعل العمومي رمزيته، وتحوّلت مؤسسات التأطير مثل المدرسة والحزب والنقابة إلى هياكل خاوية أو مُحاصَرة، بعد أن كانت تصنع رموزًا ذات حضور معنوي في وجدان الأجيال.

لكن أهمية هذا العمل لا تكمن فقط في ما يتضمنه من شهادات على تجربة وطنية ممتدة، بل في ما يقدمه من وعي دقيق بتحوّل عميق مسّ النخب التي كان يُفترض أن تُلهم هذا الجيل من الشباب. ولعلّ هذه بالذات هي أزمة القدوة التي يعيشها الشباب المغربي اليوم: ليست أزمة كفاءة أو طموح، بل أزمة إلهام ومعنى. فالسياقات الراهنة لم تُنتج أمام الجيل الجديد من يُحتذى به، بل دفعته نحو فضاء مفتوح من الصور السطحية والنماذج المصطنعة.

من جهة أخرى، فإن ما كان يشكّل في السابق “رأسمالًا رمزيًا” للنخبة الوطنية – حسب المفهوم الذي طوره بيير بورديو – قد جرى تفريغه بشكل متعمد. إذ لم تعد القدوة تتكون من تجربة اجتماعية طويلة، ولا من رصيد نضالي أو أخلاقي، بل من صورة ذكية، محتوى سطحي، وحضور افتراضي صاخب.

وقد نتج عن هذا الواقع أن تحوّلت معايير النجاح من الكفاءة إلى الظهور، ومن القيمة إلى التفاعل، ومن البناء الداخلي إلى التصدير الخارجي لذات استعراضية خفيفة، متحركة، قابلة للاستهلاك، لكنها بلا جذر.

هذا المسار يجد تفسيره أيضًا في تحليلات عبد الله العروي، الذي ظل يربط خلل المشروع المجتمعي المغربي بانفصام الدولة عن مشروعها الثقافي الرمزي. إذ حين تفتقد الدولة القدرة على إنتاج رموز وطنية ذات مصداقية، فإنها تترك الشباب عُرضة لنماذج خارجية أو مُشوَّهة، يصعب أن تستبطن المعنى أو تؤسس لمسار تربوي صادق. وهو ما يجعلنا نطرح السؤال اليوم بمرارة: هل تم التخلي طوعاً عن معركة الرمز؟ وهل تم تسليم الشباب المغربي لسوق القدوة الافتراضية؟

من هنا يصبح من المفهوم أن يعود الشاب ليتمثل “النجاح” في منطق العتبة الدنيا: كيف أكون مرئيًا، لا كيف أكون مفيدًا؟ كيف أكون مشهورًا، لا كيف أكون مثمرًا؟ وهو ما يجعل من النموذج المنتشر قدوة هجينة، لا ترتبط لا بثقافة وطنية، ولا بذاكرة نضالية، ولا بمشروع جماعي. فقط، نموذج طافح، مرن، سريع التحول، يناسب سرعة الاستهلاك، ويخدم اقتصاد الانتباه، لكنه لا يقدّم للشاب أي جواب عن أسئلته الوجودية: من أنا؟ ماذا أريد؟ وأين أنتمي؟

ولعل ما كان يشغل فكر علال الفاسي، وهو يكتب عن دور الشباب في مشروع الأمة، يظل راهنًا أكثر من أي وقت مضى. فالرجل كان يعتبر أن قوة الدولة لا تُقاس فقط بأجهزتها، بل بمدى قدرتها على زرع الأمل في جيلها الصاعد، وجعله يؤمن بأن له مكانًا في المشروع الوطني، لا كمستهلك، بل كفاعل. ومن دون هذا الارتباط بين الشباب والمشروع الجماعي، يفقد كل خطاب رسمي معناه، ويتحوّل الوطن في أذهان كثيرين إلى فضاء انتظاري، لا إلى أفق انخراط.

أما من وجهة نظر مالك بن نبي، فإن أسوأ ما يمكن أن تبلغه أمة ما، هو أن تفقد الإحساس الداخلي بقيمتها، وتترك شبابها يتيه بين نماذج دخيلة تُبهره بمظهرها وتستلبه من واقعه. إذ لا يكفي أن ندعو الشباب إلى الإيمان بذاته، بل يجب أن نخلق له فضاءً يصدق فيه بأن هناك معنى للتعب، وثمارًا للجدية، وعدالة رمزية تضمن له مكانًا إن اختار أن يسلك طريق الاجتهاد لا طريق الضجيج.

نحن أمام معضلة مركبة إذًا: ليس الشباب مسؤولًا عنها بالكامل، بل هو في الغالب ضحية سياقات مؤسساتية وإعلامية وثقافية تخلّت عن وظيفتها في إنتاج المعنى.

وقد ساعد على تفاقم الوضع، صعود جيل من “المؤثرين” الذين لا يُقدّمون محتوى ذا بُعد تربوي أو تحفيزي، بل يرسخون نموذج الاستسهال والسخرية، ويضعون المظهر محلّ الجوهر، والربح محلّ القيمة، مما يخلق بيئة نفسية واجتماعية غير مهيأة لبناء شخصية قوية ومتوازنة.

ومع ذلك، لا ينبغي فهم هذا النقد على أنه إدانة شاملة لهذا الجيل أو تقليل من شأنه، كما لا يُقصد به تجريم ظاهرة “المؤثرين” في ذاتها. فالعديد من الشباب، رغم التيه الرمزي، يبدعون في مجالات متنوعة، ويصنعون حضورًا إيجابيًا يستحق التنويه. كما أن بعض المؤثرين، رغم محدودية الوسائط، يحاولون تقديم محتوى راقٍ ومحترم.

إن جوهر النقد لا يستهدف الأشخاص، بل السياق الثقافي والمؤسساتي الذي لم يُحسن توجيه طاقة الشباب، وتركهم في مواجهة سوق رمزية عشوائية، بلا تأطير ولا أفق. من هنا، فالمعركة ليست ضد جيل أو منصة، بل من أجل استعادة وظيفة المعنى في المجتمع، وصناعة نموذج يُلهم بدل أن يُستهلَك.

إن استعادة وظيفة القدوة ليست مهمة أخلاقية فقط، بل هي تحدٍّ وطني وسياسي بامتياز. لأن ما هو على المحك ليس فقط القيم، بل أيضًا مدى تماسك المجتمع وقدرته على تجديد نخبته. فكيف سيتشكل مستقبل وطنٍ يعاقب فيه المتميزون وتقصى الرموز الصادقة، وفي المقابل يكافئ الهامش ويمنح المجد لمن لا يستحقه؟

وحدها سياسات عمومية جريئة، تدمج البعد الرمزي في صلب رؤيتها، قادرة على ترميم هذا الخلل العميق. سياسات تضع المدرسة والثقافة والعمل المدني في قلب الفعل التنموي، وتعيد الاعتبار لمن ضحوا من أجل الفكرة، لا من ركضوا خلف الفرجة.

عندها فقط، يمكن أن يثق هذا الجيل بأن هناك من يستحق أن يُقتدى به، وأن وجوه المرحلة لم تُفرض عليه، بل خرجت من صلب واقعه، وتحمل همومه، وتضيء له الطريق.