وسيط المملكة: الوساطة المؤسساتية لا قدرة لها على مواكبة التوترات الحقوقية الجديدة

قال وسيط المملكة، حسن طارق، إن الوساطة المؤسساتية في المغرب لا قدرة لها على مواكبة الأجيال الجديدة من التوترات الحقوقية والمرفقية، مشيراً إلى أنها أصبحت تواجه برامج حكومية وما يقابلها من احتجاج، وليس بالضرورة تظلمات للأفراد تجاه المرافق العمومية.

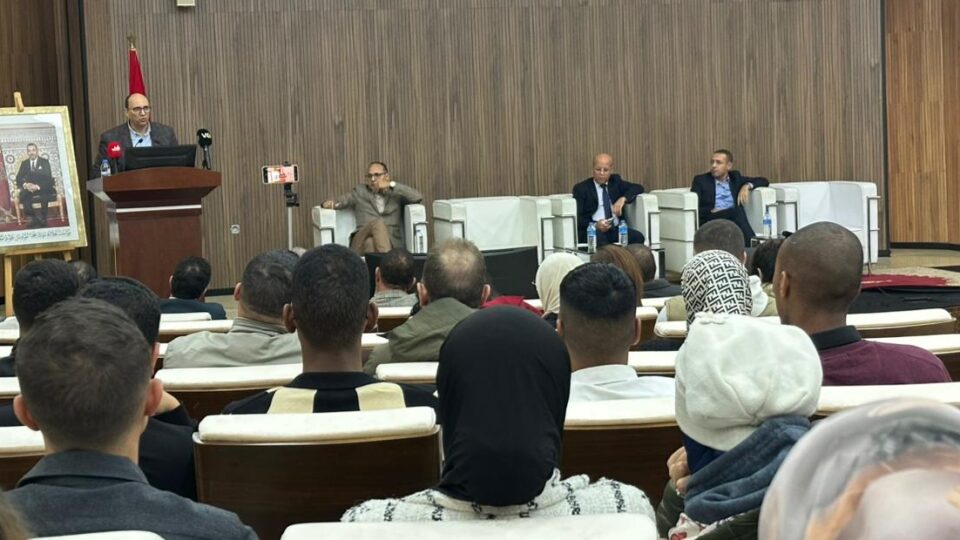

وقال طارق، خلال تقديمه درساً افتتاحياً بعنوان “السياسات، الاحتجاج والوساطة” بكلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بالرباط، إنه “يمكن القول دون تردد إن المجلس الوطني لحقوق الإنسان ووسيط المملكة غير قادرين اليوم على مواكبة الأجيال الجديدة من التوترات”.

وأشار أستاذ القانون الدستوري والعلوم السياسية، خلال الدرس الذي ألقاه يوم الأربعاء 19 نونبر 2025، إلى أنه خلال إعداد التقرير الأخير لمؤسسة الوسيط جرى التوقف عند ملاحظتين بارزتين تتعلقان بعمل المؤسسة. تتمثل الأولى في كون عدداً كبيراً من التظلمات الفردية كان مرتبطاً ببرنامج عمومي.

وأوضح أن مؤسسة الوسيط استقبلت في بداية الإشكال المرتبط ببرنامج “فرصة” تظلمين جماعيين؛ أحدهما باسم تنسيقية وطنية، والثاني من إحدى روابط حقوق الإنسان. ومع ذلك، تم فتح ملفات فردية تجاوز عددها 590 ملفاً، بسبب صعوبة معالجتها بشكل جماعي، “وهو ما يعكس أن الشكايات أصبحت تتجه نحو البرامج بدل الإدارات”.

أما الملاحظة الثانية فمرتبطة بملف طلبة كليات الطب والصيدلة الذي شغل الرأي العام سنة 2024. وقال عنه الوسيط إنه كان “ثقيلاً من حيث الكلفة والاحتجاج والخطر الذي كان يتهدد الطلبة” قبل تدخل الوساطة المؤسساتية.

وبيّن حسن طارق أن القاسم المشترك بين المثالين هو أن الوساطة باتت تواجه سياسات وبرامج، وليس بالضرورة إدارات ومرافق عمومية، كما أصبحت في مواجهة ديناميات اجتماعية وفعل جماعي تمثله التنسيقيات وأشكال التنظيم الجديدة، بدل مرتفقين أفراد يتقدمون بشكايات حول خدمات محددة.

ويرى الأستاذ الجامعي أن الوساطة اليوم توجد في قلب تحولات نوعية تعيد تشكيل معادلة السياسات والاحتجاج والوساطة، لافتا إلى أن “الاختلالات المرفقية أصبحت أكثر ارتباطاً بإدارة السياسات والبرامج العمومية، إذ أن جزءاً كبيراً من الاختلالات المرصودة من طرف مؤسسة الوسيط يتعلق بتدبير سياسات وبرامج اجتماعية كبرى في مجالات الصحة والتعليم والحماية الاجتماعية”.

وأكد أن هذه التحولات تمس مستوى علاقة المرتفق بالإدارة وبالسياسات العمومية، وأن التوترات المرفقية “لم تعد مرتبطة فقط بتعثر أداء المرفق العمومي التقليدي”، بل أصبحت تعبيراً عن تحولات عميقة في طبيعة الطلب الاجتماعي ودينامية المساءلة الاجتماعية للسياسات.

ويبرز هذا الواقع جيلاً جديداً من الاختلالات التي تتقاطع فيها ثلاثة أنماط رئيسية، أولها ناتج عن اعتبارات تتعلق بالسياسات والبرامج العمومية، وثانيها عن إدارة سياسات الحماية الاجتماعية، وثالثها عن تدبير المخاطر الكبرى مثل آثار جائحة كوفيد-19 وزلزال الحوز.

ويعني ذلك أن الوساطة المؤسساتية بصدد انتقال في طبيعة المعادلة التي تحكم عملها، يقول حسن طارق، “من معادلة ثنائية بين الإدارة والمرتفق -حيث يقاس مستوى الرضى عن الخدمة من حيث الجودة وتدبير الزمن والولوج إلى المعلومة- إلى معادلة جديدة محورها المواطن والسياسات”.

وأصبح المرتفق اليوم “في قلب مخرجات سياسات عمومية ذات هندسة مركبة أو في تماس مباشر مع تدبير مشاريع استراتيجية”، مثل ورش الحماية الاجتماعية.

ويتجلى عمق هذا التحول، حسب المسؤول ذاته، في كون لحظة اللقاء بين المرتفق والإدارة باتت لحظة حساسة، تتكاثف فيها من جهة انتظارات الطلب الاجتماعي، ومن جهة أخرى مخرجات الأداء العمومي.

وتابع وسيط المملكة، أن اللقاء الذي كان ينتمي إلى الدائرة الميكرو-اجتماعية (فرد أمام موظف) أصبح محاطاً بمناخ توتر يعكس ديناميات الماكرو-اجتماعي، “إذ تحول إلى لقاء بين قالب اجتماعي واسع يرتكز على قيم الكرامة والعدالة الاجتماعية، وبين عرض عمومي محدود بطبيعته”.

وبات هذا اللقاء مشوباً بالكثير من التوتر، لأن المرتفق “أصبح ينظر إلى الدولة كمنتجة للسياسات وكجهة مطالبة بتقديم أجوبة على القضايا الاجتماعية، وليس فقط كإدارة تقدم خدمات”. وفي المقابل، تحولت الإدارة إلى خط تماس داخل منطقة توتر تعكس وظائف الدولة الاجتماعية.

ويرى حسن طارق أن الاحتجاجات أصبحت جزءاً يومياً من المشهد العام في المغرب، نتيجة انفجار الطلب الاجتماعي الذي تعكسه مؤشرات الاقتصاد والديموغرافيا وفورة الشباب. وهذا ما ينتج مفارقة تجمع بين ثابتين، “طلب اجتماعي متزايد، وعجز طبيعي في مستوى الموارد ترافقه محدودية السياسات” يؤكد المصدر ذاته.

ويرى طارق أن هذا الوضع “يثبت وجود أساس موضوعي للاحتجاج، بالتوازي مع انفتاح متزايد للنظام السياسي”، كما يشير إلى تحولات في فاعلي الاحتجاج، “إذ لم تعد الحركة الاحتجاجية مقتصرة على الفاعلين المتمرّسين أو المنتسبين للأحزاب والنقابات والجمعيات، بل بات المواطنون يخرجون للاحتجاج من دون خلفيات تنظيمية”.

كما لم يعد الاحتجاج ظاهرة حضرية فقط، بل امتد إلى مجالات أخرى، مع بروز أشكال متعددة للتعبئة مثل الاعتصامات والوقفات والمسيرات والإضرابات عن الطعام ومسيرة “العطش”.

ويعتبر طارق أن الاحتجاج في المغرب “ظاهرة متواترة منذ التسعينيات، تحوّلت إلى جزء من المشهد العمومي”. ولإثبات استمراريتها، استحضر عدداً من النظريات الحديثة التي لم تعد تربط الاحتجاج بالحتميات الاقتصادية أو البنى الاجتماعية، بل بدور الفاعلين.

ومن أبرز هذه النظريات، نظرية الحرمان النسبي، القائلة بأن المحتجين هم الأكثر أملاً وطموحاً وليسوا بالضرورة الأكثر خصاصاً، إلى جانب نظريات الموارد، والتأطير، والفرصة السياسية، والمشاعر.

ورغم تأثير الاحتجاجات على السياسات العمومية، يعدد حسن طارق جملة من المخاطر والآثار الجانبية، “من بينها هندسة سياسات استعجالية اختصاراً لمسارات التفاوض الطبيعية، وضغط الزمن، واحتمال انتقال السياسات من خدمة المصلحة العامة إلى سياسات فئوية”.

كما يحذر من ترسخ انطباع بأن “الديمقراطية الاحتجاجية” أسرع وأنجع من الديمقراطية الدستورية في إدراج القضايا ضمن أجندة السياسات. وفي المقابل، يرى المدافعون عن الديمقراطية الاحتجاجية أن “الاحتجاج يلفت الانتباه إلى فئات خارج نطاق التمثيل”، يضيف المتحدث.

وفي ختام مداخلته، توقف وسيط المملكة عند حدود الوساطة في ظل “التوتر بين ديمقراطية احتجاجية متنامية وديمقراطية دستورية تعاني اختلالات واضحة”. مؤكدا أن “الوساطة المؤسساتية في صيغتها الحالية غير قادرة على مواكبة الأجيال الجديدة من التوترات”.

وخلص إلى التشديد على صعوبة اشتغال الآليات المؤسساتية داخل فضاءات القرب الاجتماعي، وعلى ضعف ثقافة الوساطة المدنية والمجتمعية. داعياً إلى النهوض بثقافة الوساطة وتعزيز أدوار مؤسساتها، خاصة في امتداداتها الترابية.